微污染水处理纯膜MBBR工艺

微污染水,即受到轻度污染的自然水体,其物理、化学和微生物指标已不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的要求,多数情况涉及氨氮和CODMn的微量污染。由于其污染浓度不高,水质指标一般低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的一级B或一级A标准限值,若采用传统方法处理难以有效富集活性污泥,因此多采用生物膜法处理。早先,固定床类生物膜法得以应用,如曝气生物滤池、生物接触氧化法等,但存在水头损失高、滤料结团堵塞、反冲洗后影响处理效果稳定性等问题,应用受到限制。移动床生物膜反应器(MBBR)在污水处理领域应用广泛,其在微污染水领域的应用亦受到关注。与市政污水应用的MBBR形式不同,微污染水处理基于生物膜,称之为纯膜MBBR工艺。目前针对MBBR工艺处理微污染水的报道多局限于中试,实际工程应用报道较少,而仅有的工程应用也主要关注运行效果,针对MBBR启动过程中悬浮载体挂膜及影响因素的深入研究少有报道。为此,笔者针对MBBR工艺应用于河道水脱氨的工程效果,研究了启动和运行阶段悬浮载体的硝化性能及其生物膜生物量和微生物组成的变化,以弥补MBBR工艺处理微污染水启动过程研究的缺失,为MBBR应用于微污染水处理提供理论和调试依据。

1、应用工程简介

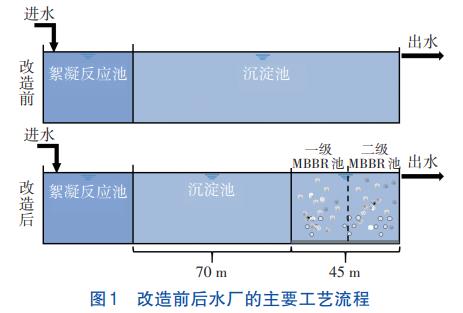

广东某水质净化厂,设计水量为260×104m3/d,处理对象为微污染河道水,共分为两期,水量均为130×104m3/d。水厂原处理工艺为单级混凝工艺,对进水中的TP、SS、COD去除效果较好,但对氨氮几乎没有处理能力;为响应政府治理河道水的号召,强化水厂对氨氮的处理能力,采用纯膜MBBR对水厂进行改造,切割39%的混凝沉淀区并镶嵌MBBR工艺包形成MBBR区,MBBR区设置两级工艺,池体中间设置拦截筛网,将悬浮载体固定于各池体内。MBBR区的悬浮载体填充率为40%,投加的悬浮载体类型为SPR-Ⅲ型,材质为高密度聚乙烯(HDPE),载体直径为(25±0.5)mm,高为(10±1)mm,有效比表面积>800m2/m3,附着生物膜后密度与水接近,符合《水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料》(CJ/T461—2014)行业标准的要求。MBBR区设置穿孔和微孔曝气,穿孔曝气保证悬浮载体的流化,微孔曝气保证MBBR系统供氧。MBBR区的设计气水比最大为2.0。

改造前后水厂的主要工艺流程见图1。设计进水COD、BOD5、TP、SS分别为40、15、1.5、60mg/L,设计出水浓度分别为30、7、1、50mg/L。对氨氮的处理要求与进水水质相关,当进水氨氮≥6mg/L时,系统对氨氮的去除量需大于5mg/L;当进水氨氮为3~6mg/L时,系统对氨氮的去除率不得低于84%;当进水氨氮

2、试验材料与方法

2.1 水样采集

以该项目一期工程为研究对象,自投加悬浮载体后开始,于上午9时分别采集总进水、沉淀区出水、一级和二级MBBR区出水,测定相关水质参数。

2.2 悬浮载体实际硝化性能试验

为验证悬浮载体的实际硝化能力,进行高基质下悬浮载体硝化小试。每周分别取一级和二级悬浮载体,以MBBR池进水补充氯化铵至氨氮浓度达到7mg/L作为小试进水,并按照碱度∶NH4+-N=8的比例投加NaHCO3以补充碱度。小试采用SBR运行方式,设置悬浮载体填充率为40%,DO及温度控制与工程中MBBR池的实际运行参数一致,取样间隔为10min,持续50min;采集的水样通过0.45μm针头过滤器后测定氨氮浓度并核算负荷变化。

2.3 悬浮载体生物量及生物膜厚度测定

进行悬浮载体硝化小试的同时,随机从一级和二级MBBR区各取115枚挂膜悬浮载体(堆积体积为1L),用清水缓慢冲洗悬浮载体2~3次,以清除表面脱落的生物膜和杂质,于60℃鼓风干燥箱中烘干12h后称量悬浮载体;随后将悬浮载体置于10%的盐酸溶液,搅拌浸泡12h后用自来水清洗;然后将悬浮载体置于10%的氢氧化钠溶液中搅拌浸泡12h,重复此过程直至悬浮载体表面的生物膜完全脱落;于60℃条件下烘干12h后再次称量悬浮载体。生物量为悬浮载体脱膜前干质量与悬浮载体脱膜后干质量之差。所取样品于工业显微镜下同步测定生物膜厚度:测定悬浮载体中间六边形孔隙中各边生物膜厚度,以厚度均值和标准偏差表示该阶段的生物膜厚度。

2.4 高通量分析

每周采集的一级和二级悬浮载体样品经预处理后进行基于16SrDNA的扩增子测序。测序选用试剂盒(E.Z.N.AMag-BindSoilDNAKit,OMEGA)提取微生物基因组DNA,通过1%琼脂糖凝胶电泳检测抽提基因组的完整性,利用Qubit3.0DNA试剂盒测定基因组DNA浓度。PCR扩增所用引物为341F/805R。对PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳,并通过DNA胶回收试剂盒(SanPrep)对PCR产物进行回收,利用Qubit3.0DNA检测试剂盒对回收的DNA精确定量,通过IlluminaMiSeq测序平台进行高通量测序。测序结果中有关α多样性及物种组成参考已有方法进行分析。

2.5 样品测定方法

常规水质指标均采用国家标准方法测定。DO采用WTWMulti-3430i多参数水质检测仪测定。溶解性有机物(DOM)组分分布采用PerkinElmerLS55荧光分光光度计进行三维荧光光谱(3D-EEM)测定,激发波长(λEx)的扫描范围为200~400nm、步长为5nm,发射波长(λEm)的扫描范围为250~550nm、步长为1nm,扫描速度为1200nm/min。DOM荧光峰分布区域可分为5部分:Ⅰ区(λEx=200~250nm、λEm=280~320nm)为类芳香烃蛋白Ⅰ类物质;Ⅱ区(λEx=200~250nm、λEm=330~380nm)为类芳香烃蛋白Ⅱ类物质;Ⅲ区(λEx=250~400nm、λEm=380~540nm)为类富里酸类物质;Ⅳ区(λEx=250~340nm、λEm=280~380nm)为可溶性微生物代谢产物;Ⅴ区(λEx=250~340nm、λEm=380~540nm)为类腐殖酸类物质。

2.6 运行工况

系统采用原水启动,于2020年11月5日完成悬浮载体的投加,以一期工程(130×104m3/d)为研究对象,系统运行至12月21日时,其间日处理水量均值为(135.89±9.06)×104m3/d,其中处理水量超过设计值的天数为34d,占比超过70%,最大日处理水量达到了149×104m3/d。实际运行的气水比为1.0~1.7,MBBR区水温维持在18~24℃;一、二级MBBR区溶解氧自启动开始至出水水质达标,分别由8.5、9.3mg/L降至5.6、7.6mg/L,并在后续稳定运行期维持在(5.30±0.68)mg/L和(8.07±0.79)mg/L。

3、结果与讨论

3.1 纯膜MBBR对微污染水的处理效果

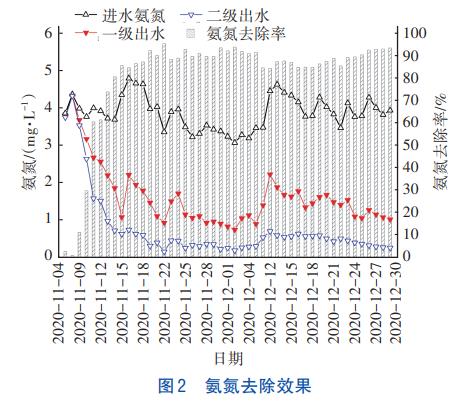

研究期间MBBR系统对氨氮的去除效果如图2所示。以单一断面所采集水样的混合样品数据进行分析。进水氨氮浓度为(3.85±0.44)mg/L,悬浮载体投加后的2d内,一、二级MBBR区的氨氮去除率均在3%以下,系统的氨氮平均去除率仅为1.9%;随着悬浮载体挂膜时间的延长,MBBR区对氨氮的去除率迅速升高,并且在悬浮载体投加完成后的第10天达到了84%,出水氨氮浓度达到了设计标准;之后,一、二级MBBR区出水氨氮分别为(1.35±0.38)、(0.43±0.15)mg/L,系统对氨氮的去除率达到(88.98±3.03)%。尽管系统长期处于超负荷运行状态,但出水氨氮浓度依旧能够稳定达标,反映出MBBR系统对水量冲击有较强的抵抗能力。

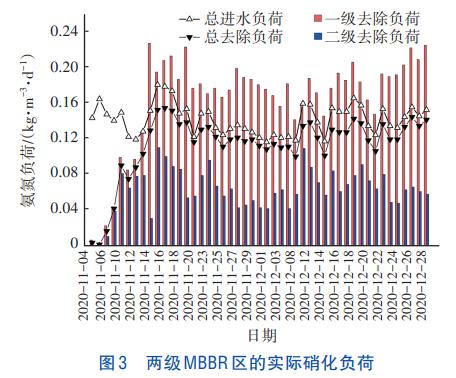

根据一、二级MBBR池进出水水质核算其实际的硝化负荷,结果如图3所示。悬浮载体投加后的2d内,两级MBBR区的硝化负荷(以N计,下同)均低于0.01kg/(m3·d),系统的总硝化负荷不足0.005kg/(m3·d);随着悬浮载体挂膜效果的改善,两级MBBR区的硝化负荷呈现快速上升趋势,并于悬浮载体投加后的第10天分别达到了0.226、0.031kg/(m3·d),总硝化负荷为0.129kg/(m3·d);此后,一、二级MBBR区的硝化负荷分别为(0.182±0.026)、(0.066±0.020)kg/(m3·d),总硝化负荷达到了(0.124±0.017)kg/(m3·d),整体运行较为稳定。

系统运行期间,一级MBBR的硝化负荷始终高于二级MBBR。该现象与周正兴等人的研究结果较为类似,其在六级MBBR处理微污染河道水的工程应用中,核算得到沿程各级悬浮载体的硝化负荷呈现逐级递减的趋势。对比发现,在两个项目二级MBBR区硝化负荷相差较小的情况下,本项目的一级MBBR的硝化负荷更高且较二级MBBR高出了近5倍,分析原因,相对较高的进水基质浓度和流量使得本项目中一级MBBR区的进水负荷较高,进而强化了其硝化能力。另外,本项目中一、二级MBBR的硝化负荷均高于徐斌等人研究中的硝化负荷。一方面,本项目中所用的悬浮载体有效比表面积高达800m2/m3,远超过徐斌等人研究中的100m2/m3;另一方面,本项目的进水氨氮浓度更高,悬浮载体附着的微生物生长所需基质更加充足,致使硝化性能更强。水远敏等人利用MBBR工艺深度处理大连某石化企业二级处理出水,发现在进水氨氮化能够明显影响系统的硝化负荷。

TP和SS在改造前即可通过原混凝沉淀池去除,改造后,沉淀池停留时间虽有所降低,但仍可满足对TP及SS的去除要求。研究期间,在进水SS和TP分别为(34.35±12.33)、(0.23±0.07)mg/L的条件下,出水SS和TP分别为(10.06±5.90)、(0.08±0.04)mg/L,稳定优于设计出水水质标准,其中,MBBR区进水SS为(7.82±1.64)mg/L,结合出水SS核算MBBR区的污泥产量(以干泥计)为(0.020±0.007)t/104m3。

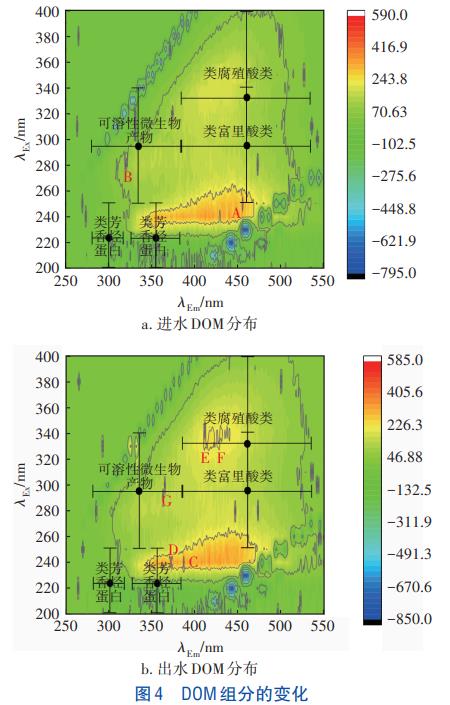

本项目的实际进水COD浓度较低,并非重点控制指标,但为研究MBBR系统对低浓度COD的降解效果,测定了沿程COD浓度变化。结果显示,自出水氨氮达标后,MBBR区进水、一级出水、二级出水COD浓度分别为(7.36±1.20)、(7.04±1.21)、(6.87±1.17)mg/L,COD去除率为(6.80±1.68)%。DOM荧光数据的分峰结果如图4所示。

进水中仅出现2个荧光峰,其中组分A的峰位置为λEx/λEm=240nm/370nm,为类芳香烃蛋白类物质,而组分B的峰位置为λEx/λEm=280nm/320nm,为高激发波长色氨酸,属于类蛋白物质;出水中出现5个荧光峰,其中组分C(λEx/λEm=230nm/370nm)和组分D(λEx/λEm=240nm/380nm)均为类芳香烃蛋白类物质,组分E(λEx/λEm=340nm/420nm)和组分F(λEx/λEm=340nm/425nm)为可见光区富里酸,而组分G(λEx/λEm=300nm/360nm)则属于生化过程中产生的色氨酸。可见,过低的进水COD浓度导致系统COD去除率不高,但进出水中的DOM组分却存在一定差异,且出水DOM类型更加丰富;另外,进水中主要为类芳香烃蛋白类与色氨酸类物质,而出水相比进水增加了类富里酸类物质,可能是因为进水中的DOM参与了生化反应,导致了组分的变化。

3.2 启动过程中悬浮载体的硝化性能

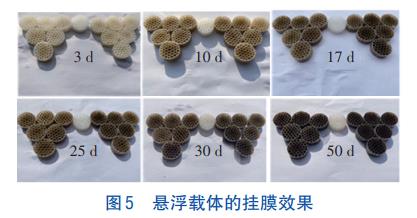

研究期间,一、二级MBBR区悬浮载体的挂膜情况如图5所示(左侧为一级,右侧为二级)。悬浮载体投加3d后即出现明显的生物膜附着且整体呈现黄棕色;10d后,整个载体挂膜已基本均匀,颜色进一步加深;17d后,生物膜颜色进一步加深,开始从黄棕色向黄褐色转变;30d后,生物膜呈现深褐色;50d后,生物膜呈现深褐色且致密。同时期内一、二级MBBR区的悬浮载体生物膜虽然颜色一致,但挂膜效果存在差异。

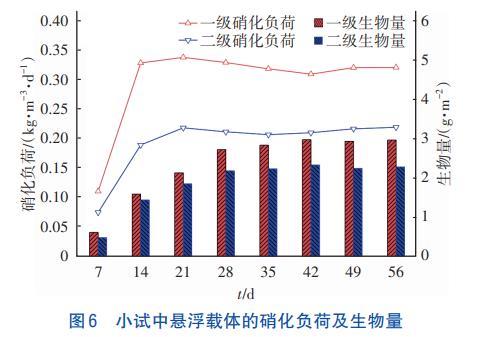

为了更准确地表征悬浮载体的硝化能力,投加悬浮载体后每7d取一、二级悬浮载体进行硝化小试,并核算硝化负荷,同步测定生物膜的生物量与厚度。硝化小试及生物量测定结果如图6所示。悬浮载体挂膜7d后,一、二级的硝化负荷分别为0.111、0.075kg/(m3·d);在后续的7d迅速升高至0.328、0.189kg/(m3·d),此后分别稳定在(0.32±0.008)、(0.21±0.010)kg/(m3·d),一级硝化负荷是二级硝化负荷的1.5倍左右,且均高于项目实际运行中核算的硝化负荷。由于小试的进水氨氮浓度较实际工程中的要高,因此悬浮载体表现出更高的硝化负荷,这与硝化负荷受进水基质浓度影响的结果相符。同时,也说明悬浮载体生物膜存在负荷余量,这为MBBR良好的抗水质冲击性能奠定了生物学基础。

另外,一、二级悬浮载体生物膜的生物量均呈现迅速升高而后逐渐稳定的变化趋势。挂膜7d时,生物膜相对较薄,生物量较低,一、二级悬浮载体的生物量分别为0.62、0.49g/m2;此后两级悬浮载体的生物量均迅速上升,并于28d后稳定在(2.66±0.36)、(2.14±0.19)g/m2。受进水负荷较低的影响,该生物量水平与市政污水处理系统(12.9g/m2)相比明显偏低。

虽然悬浮载体生物膜的生物量与硝化负荷变化趋势相似,但并不完全一致。启动阶段,硝化负荷的上升速度领先于生物量,分析原因,虽然系统基质浓度较低,但污染物以氨氮为主,因此启动前期生物膜以快速富集自养硝化菌为主,此阶段硝化负荷上升迅速;随着系统的运行,生物膜中逐渐富集了一部分其他菌群,该部分微生物虽然使生物量有所增加,但与硝化关系不大。另外,对于MBBR工艺,在系统稳定前,生物量与硝化负荷并非完全相关,对于不同水质、不同阶段需具体分析。

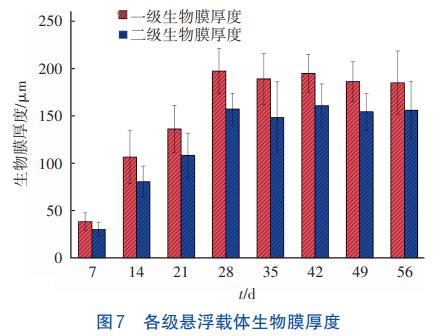

一、二级悬浮载体的生物膜厚度变化如图7所示。生物膜厚度与生物量的变化趋势较为一致,当运行14d系统硝化负荷稳定后,一、二级悬浮载体的生物膜厚度分别为(107±28)、(81±16)μm;此后,随着运行时间的延长,生物膜厚度继续增长;28d后分别稳定在(197±23)、(157±17)μm。

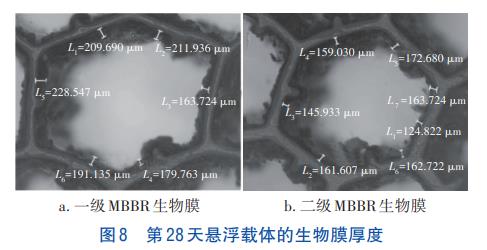

研究过程中发现,即便是在同一悬浮载体上,生物膜厚度分布也并不均匀,且表面较为粗糙,如图8所示。在水处理系统中,时刻发生着老龄生物膜的脱落与新生生物膜的生长,生物膜厚度的差异可能是由于不同位点生物膜的更新程度不同。

综上,采用MBBR工艺处理微污染河道水时,最不利温度下系统的硝化负荷仅需14d即可达到稳定,出水水质稳定达标,但生物膜的生物量和厚度则需要28d才能达到稳定,相比硝化负荷具有一定的滞后性。

3.3 启动过程微生物多样性变化及物种组成

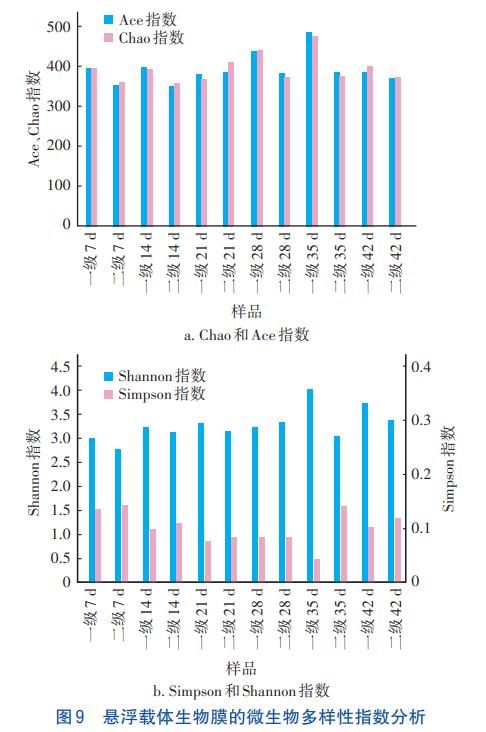

以Chao和Ace指数表征样品物种的丰富度,指数值越大,说明该样本物种数越多。如图9(a)所示,整个研究阶段,生物膜的Chao和Ace指数均无明显变化趋势,但除第21天外,其他时间一级生物膜的Chao和Ace指数均高于同期二级生物膜。可见,系统在启动初期生物膜的物种丰富度就达到了较高水平,但受进水负荷的影响,一级生物膜优先发挥污染物去除作用,致使其物种丰富度高于二级生物膜。

以Simpson和Shannon指数表征样品中微生物的α多样性。Simpson指数值越大,说明物种分布越不均匀,群落多样性越低;Shannon指数与之相反,其值越高表明群落多样性越高。如图9(b)所示,前21d生物膜的Shannon指数逐渐升高,而Simpson指数则相反;而除第28天外,其他时间一级生物膜的Shannon指数均高于同期二级生物膜,Simpson指数则相反。结合物种丰富度分析结果可知,在前21d,在一、二级生物膜物种丰富度较为稳定的基础上,物种分布均匀程度逐渐上升。与硝化负荷及生物量分析结果相对应,在启动初期,生物膜中优先富集硝化菌群,而其他菌群虽然同样富集于生物膜中,但整体分布并不均匀,随着系统的运行,生物膜的物种分布均匀性逐渐升高,也反映了其他菌群相对丰度的提升,进而导致生物量升高。而一级生物膜在物种丰富度较高的同时,物种分布均匀程度同样高于二级生物膜,进而导致其物种多样性更高。

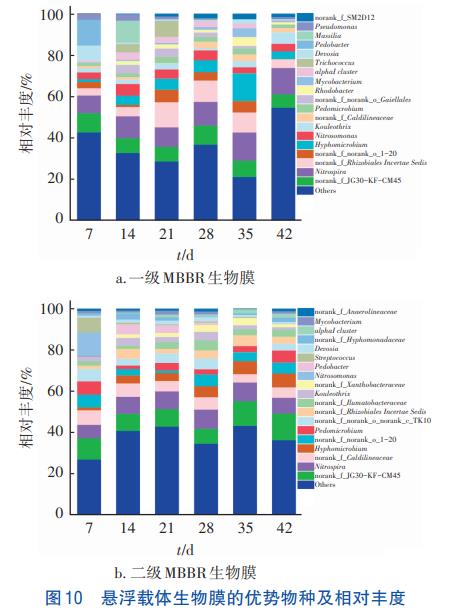

对各样本属水平物种组成进行分析,结果见图10。一、二级生物膜中的优势微生物较一致,但相对丰度存在一定差异,其中一级生物膜中分类较明确的优势菌属包括Nitrospira、Hyphomicrobium、Nitrosomonas、Kouleothrix、Pedomicrobium等,二级生物膜中的优势菌属有Nitrospira、Hyphomicrobium、Pedomicrobium、Nitrosomonas、Pedobacter等。

Nitrospira在一、二级生物膜中的相对丰度分别为8.48%~13.60%、6.48%~9.27%,该菌属的部分菌种(如CandidatusNitrospirainopinata、CandidatusNitrospiranitrosa和CandidatusNitrospiranitrificans等)除携带负责氨氧化的氨单加氧酶(AMO)和羟胺氧化还原酶(HAO)外,还携带亚硝酸盐氧化还原酶(NXR),具有全程氨氧化能力,即将氨氮直接氧化成硝酸盐氮。该菌属在不同时间的相对丰度变化无明显规律,但在一级生物膜中的相对丰度均高于同期二级生物膜,这可能是由于一、二级MBBR区进水氨氮负荷差异所致。另外,根据稳定后的生物量核算,该项目中纯膜MBBR生物膜的比氨氧化速率为0.15kg/(kgMLSS·d),高于李俊等人在氧化沟短程硝化启动及运行研究中的比氨氧化速率[0.037kg/(kgMLSS·d)],这可能是由于MBBR悬浮载体强化了对硝化微生物的富集效果。

Hyphomicrobium在一、二级生物膜中的相对丰度分别为1.32%~13.40%、1.32%~6.69%,该菌属除可利用甲醇、甲胺等一碳化合物作为唯一碳源和能源进行脱氮外,还可参与多环芳烃(PAHs)污染水体中菲的降解,这可能与进水中芳香烃类DOM的转化有关。在前35d,该菌属在一、二级生物膜中的相对丰度逐渐升高,且在一级生物膜中的相对丰度高于二级生物膜,说明该菌属的富集速率相对较慢,且受进水中某种成分在一、二级MBBR之间的浓度差异影响导致相对丰度不同。

Nitrosomonas在一、二级生物膜中的相对丰度分别为2.89%~5.64%、0.00%~3.48%,该菌属为常见的短程硝化细菌,其在不同时间的相对丰度无明显变化规律,但受一、二级进水氨氮浓度影响,除第35天外,其在一级生物膜中的相对丰度均高于二级生物膜。Kouleothrix在一、二级生物膜中的相对丰度分别为1.00%~5.56%、1.88%~4.38%,该菌属为丝状菌,在活性污泥系统中与污泥膨胀有关,在生物膜中则可能参与生物膜骨架的形成过程,该菌属在不同时间不同样品中的相对丰度均无明显变化规律。Pedomicrobium在一、二级生物膜中的相对丰度分别为1.45%~2.88%、1.71%~6.45%,该菌属可进行反硝化脱氮,同时部分菌种对高盐度具有一定的耐受性。Pedobacter仅在第7天大量存在于一、二级生物膜中,相对丰度分别为12.38%、11.37%,其余时间相对丰度均小于0.05%,该菌属为污水处理系统内常见的脱碳菌,部分菌种可降解酚类物质,其在启动前期相对丰度较高可能与进水水质差异有关。

4、结论

①采用MBBR工艺处理微污染水,在冬季最不利水温条件下不接种污泥直接原水启动,经过10d系统调试成功,出水氨氮稳定达标,一、二级MBBR出水氨氮分别为(1.35±0.38)、(0.43±0.15)mg/L,系统对氨氮的去除率达到(88.98±3.03)%,一、二级MBBR的硝化负荷分别为(0.182±0.026)、(0.066±0.020)kg/(m3·d);同时,系统具有一定的COD去除能力,相比进水,出水DOM组分中增加了类富里酸类物质。

②在MBBR处理微污染水的启动过程中,硝化负荷增长于14d后达到稳定,生物膜的生物量增长滞后于硝化负荷增长,于28d后达到稳定,一、二级生物膜的生物量分别为(2.66±0.36)、(2.14±0.19)g/m2,生物膜厚度分别达到了(197±23)、(157±17)μm;生物膜负荷具有一定余量,能够抵抗进水负荷冲击。

③启动阶段,生物膜的物种丰富度于21d后基本达到稳定,一级生物膜的物种丰富度和分布均匀程度高于二级生物膜,具有更高的物种多样性;生物膜中优势微生物主要有Hyphomicrobium、Nitrospira、Nitrosomonas、Kouleothrix、Pedomicrobium、Pedobacter等,其中硝化菌属Nitrospira在一、二级生物膜中的相对丰度分别为8.48%~13.60%、6.48%~9.27%,Nitrosomonas的丰度分别为2.89%~5.64%、0.00%~3.48%,而Hyphomicrobium和Pedomicrobium等菌属的存在可能与进水中芳香烃类DOM的转化有关。

④采用MBBR工艺处理微污染水,通过在已有絮凝沉淀池内镶嵌悬浮载体系统,强化氨氮去除效果,工程验证技术路线可行,且启动周期短,处理效果稳定,可为微污染水旁位处理提供技术思路。

广东建树环保科技有限公司是一家专业从事工业废水处理、工业废气处理和环境修复的环保设备研发与销售服务的企业。为工业企业和市政工程等项目提供工业废水处理、工业废气处理、有机废气VOCs处理的一体化解决方案,从“工程设计”、“工程承包”、“设备采购”、“安装调试”、“耗材销售”、“运营管理”、“环评办理”等环节提供专业的差异化服务,联系电话:135 5665 1700。